Oleh: Mohamad Yusuf, Kasubbag Keuangan Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara

Di tengah meningkatnya ancaman krisis pangan global yang dipicu oleh perang dagang, perubahan iklim, konflik geopolitik, serta ketergantungan pada rantai pasok internasional, ketahanan pangan menjadi isu strategis yang harus dihadapi dengan pendekatan multidimensi. Meskipun Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Indonesia menunjukkan tren yang secara umum meningkat, tetapi apabila faktor-faktor pemicu krisis pangan global tersebut tidak dapat direspons dengan baik, hal tersebut dapat berdampak pada penurunan ketahanan pangan.

Salah satu pendekatan yang mendapat perhatian dunia baru-baru ini adalah konsep "lokavora". Gerakan ini tidak hanya berkaitan dengan preferensi konsumsi makanan lokal, tetapi juga menyentuh dimensi keberlanjutan, keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi lokal, serta efisiensi fiskal. Di Indonesia, upaya membangun sistem pangan yang tangguh tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pertanian, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, termasuk lembaga pemerintah seperti Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan. Artikel ini mengulas konsep lokavora dalam kaitannya dengan ketahanan pangan nasional dan menggali bagaimana peran strategis DJPb dapat memperkuat agenda tersebut.

Asal-usul dan Makna Gerakan Lokavora

Istilah "lokavora" berasal dari bahasa Inggris "locavore" yang merupakan kombinasi dari dua kata: "local" (lokal) dan "vore" (pemakan). Istilah ini pertama kali diperkenalkan di California, Amerika Serikat, pada tahun 2005 oleh sekelompok ibu-ibu sosialita yang biasa makan di restoran mewah. Mereka mulai merenungkan pola konsumsi makanan yang didominasi oleh produk impor. Mereka lalu menyadari bahwa makanan-makanan mewah yang dikonsumsi meskipun berkualitas tinggi (daging wagyu dari Jepang, truffle dari Italia, anggur Prancis, dan sebagainya), memiliki jejak karbon yang besar dan mengabaikan keberadaan serta potensi petani lokal.

Dari kesadaran tersebut, lahirlah tantangan Eat Local Challenge yang mendorong orang untuk hanya mengonsumsi makanan yang diproduksi secara lokal dalam radius 100 mil dari tempat tinggal mereka. Gerakan ini kemudian menyebar luas dan menginspirasi lahirnya gerakan serupa di berbagai negara.

Secara prinsip, lokavora adalah gaya hidup yang mendorong konsumsi makanan lokal dan musiman yang diproduksi oleh petani lokal, dengan tujuan mengurangi emisi karbon dari transportasi jarak jauh (food miles), mendukung ekonomi lokal dan petani kecil, meningkatkan ketahanan pangan komunitas, serta mendorong keberagaman konsumsi pangan yang sesuai dengan budaya dan ekosistem lokal.

Relevansi Gerakan Lokavora di Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan hayati dan aneka ragam kuliner yang luar biasa. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal ketahanan pangan. Ketergantungan pada beberapa komoditas impor seperti kedelai, gandum, dan bawang putih membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga internasional dan krisis pasokan global. Selain itu, pola konsumsi yang mengutamakan beras juga meningkatkan risiko kerentanan apabila terjadi gangguan pada produksi padi.

Gerakan lokavora menawarkan pendekatan alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan memanfaatkan dan mempromosikan bahan pangan lokal, masyarakat bisa membangun ketahanan pangan berbasis komunitas. Bahan pangan lokal tersebut antara lain singkong, sagu, jagung, talas, ubi, serta protein lokal seperti ikan hasil tangkapan nelayan lokal, ikan air tawar hasil budidaya, serta hasil ternak lokal. Selain itu, lokavora juga memperkuat hubungan antara konsumen dan produsen lokal serta memangkas rantai pasokan pangan menjadi lebih pendek, sehingga akan menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Lokavora dan Ketahanan Pangan Nasional

Ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan didefinisikan sebagai suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tecermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan.

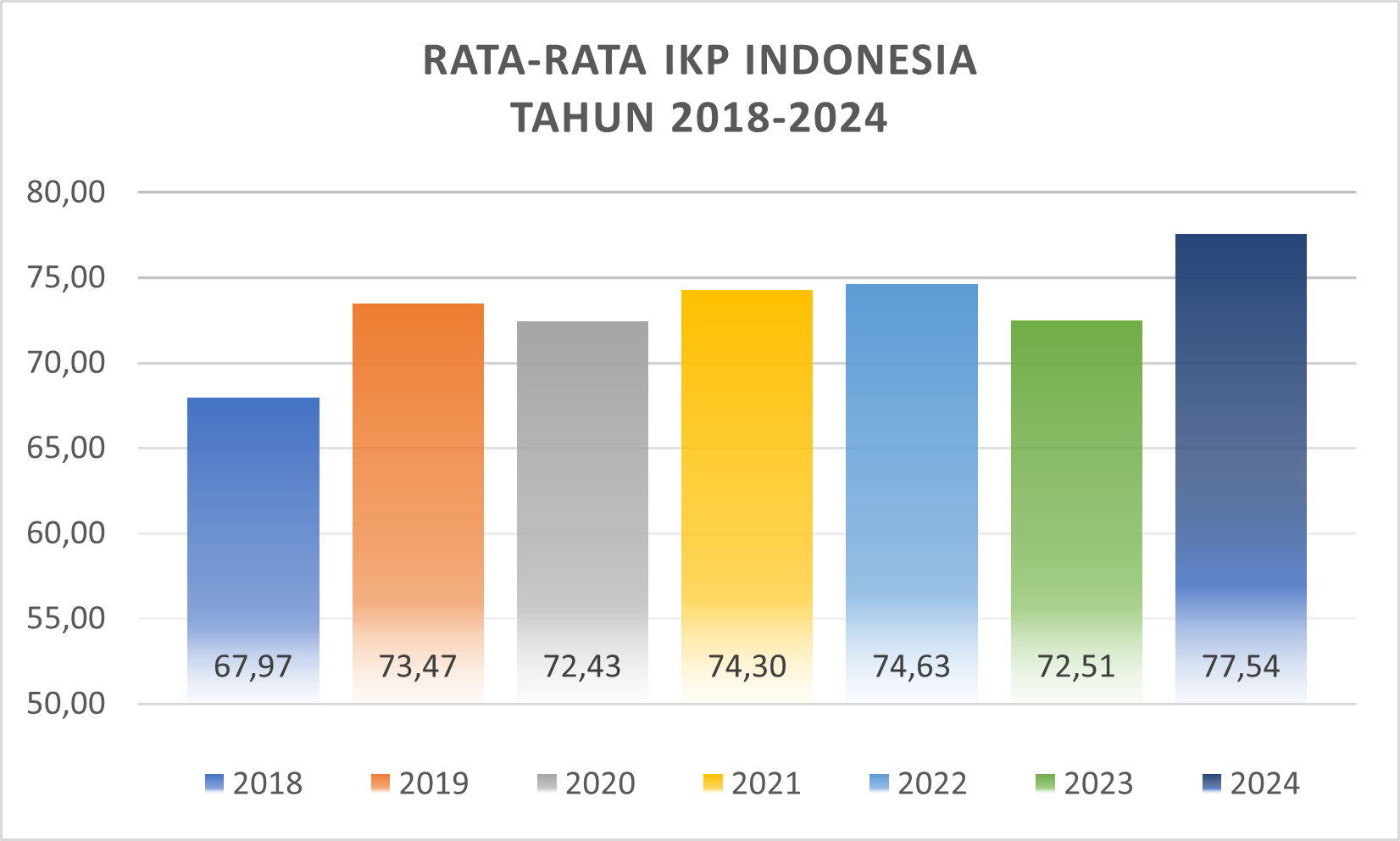

Gambar 1 Rata-rata IKP Indonesia Tahun 2018-2024

Sumber: Badan Pangan Nasional

Rata-rata IKP Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Gambar 1, yang menunjukkan tren meningkat secara umum, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Dari tahun 2018 ke 2019 terjadi peningkatan tajam yang kemungkinan besar didorong oleh peningkatan produksi pangan lokal, program bantuan sosial pangan, serta perluasan akses distribusi pangan. Tahun 2020 terjadi penurunan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 sehingga memengaruhi distribusi, daya beli, serta sistem logistik pangan nasional.

Tahun 2021-2022 terdapat peningkatan yang relatif stabil, mengindikasikan adanya program pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan nasional yang mulai menunjukkan hasil. Tahun 2023 terjadi penurunan kembali yang mungkin terkait dengan gejolak global seperti inflasi pangan dunia, konflik geopolitik, gangguan cuaca ekstrem, atau ketergantungan pada impor bahan pokok tertentu. Tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan yang bisa jadi merupakan hasil dari pengaruh kebijakan fiskal, penguatan pangan lokal, serta intervensi pemerintah yang lebih terarah. Peningkatan IKP perlu dipertahankan di tengah-tengah ancaman krisis pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim, konflik geopolitik, perang tarif, serta ketergantungan impor. Penguatan ketahanan pangan tersebut di antaranya dapat dilakukan dengan mempromosikan gerakan lokavora di setiap daerah di Indonesia.

Gerakan lokavora secara langsung mendukung aspek-aspek yang berhubungan dengan ketahanan pangan, yaitu ketersediaan: mendorong produksi pangan lokal secara beragam dan sesuai dengan ekosistem setempat; keterjangkauan: memperpendek rantai distribusi sehingga harga pangan lebih stabil dan terjangkau; serta konsumsi: meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan lokal yang sehat, alami, dan bergizi. Lebih dari itu, gerakan ini juga memperkuat kedaulatan pangan, yakni hak setiap bangsa dan komunitas untuk menentukan sistem pangan mereka sendiri, tanpa terlalu bergantung pada korporasi atau pasar global.

Peran DJPb dalam Mendukung Ketahanan Pangan

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan melalui pengelolaan keuangan negara yang transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil. Salah satu kontribusi DJPb dalam konteks ini adalah sinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Sebagai penyusun Kajian Fiskal Regional (KFR) dan Spending Review di daerah, DJPb dapat mendorong efisiensi anggaran dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data. Misalnya, dengan menganalisis efektivitas belanja pemerintah dan mengarahkan kebijakan agar lebih berpihak pada petani lokal dan pangan alternatif non-beras serta turut mempromosikan gerakan lokavora dengan dukungan dari Pemda dan K/L terkait.

Peran berikutnya adalah alokasi dan penyaluran dana yang tepat sasaran. DJPb mengelola penyaluran berbagai dana transfer ke daerah, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dapat diarahkan untuk mendukung infrastruktur pertanian, pasar pangan lokal, irigasi, dan program pemberdayaan petani. Dengan mendorong pemanfaatan anggaran negara untuk mendukung sistem pangan lokal, DJPb dapat menjadi katalis bagi penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas.

Selanjutnya adalah literasi keuangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui kegiatan edukasi publik dan kerja sama dengan instansi lain, DJPb dapat turut serta memberikan literasi keuangan bagi pelaku usaha pangan lokal, termasuk UMKM dan koperasi pertanian. Akses terhadap pembiayaan, pemahaman terhadap akuntabilitas keuangan, dan tata kelola yang baik menjadi fondasi penting bagi ekonomi lokal yang berdaya saing.

Masyarakat sebagai Motor Penggerak

Tentu saja, keberhasilan gerakan lokavora tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. Kita semua dapat berperan antara lain dengan mengonsumsi pangan lokal secara rutin, memilih produk dari pasar tradisional atau petani langsung, mendukung gerakan urban farming atau kebun pangan lokal, serta mengenalkan pangan lokal dalam pendidikan keluarga dan komunitas. Keterlibatan masyarakat yang sadar dan berdaya akan memperkuat interaksi positif antara negara dan rakyat dalam menciptakan sistem pangan yang resilien dan berkelanjutan.

Menuju Masa Depan Pangan Indonesia

Gerakan lokavora tidak hanya tentang pilihan makanan, tetapi juga tentang masa depan di mana pangan tidak hanya cukup secara kuantitas, tetapi juga sehat, adil, dan berkelanjutan. Dalam menghadapi era globalisasi, Indonesia membutuhkan pendekatan lintas sektor yang mampu menjembatani antara lokalitas dan kebijakan nasional.

DJPb sebagai bagian penting dalam pengelolaan keuangan negara dapat memainkan peran lebih aktif sebagai enabler dalam pembangunan sistem pangan lokal yang kokoh dan adaptif. Dengan sinergi antara masyarakat, petani, pemerintah daerah, dan DJPb, kita bisa membangun ketahanan pangan yang sesungguhnya yaitu yang tidak rapuh di tengah krisis dan tidak lepas dari akar budaya bangsa. Kini saatnya kita menengok kembali potensi pangan nusantara dan menjadikannya sebagai kekuatan utama dalam perjalanan Indonesia menuju kedaulatan dan ketahanan pangan yang sejati.

Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi.